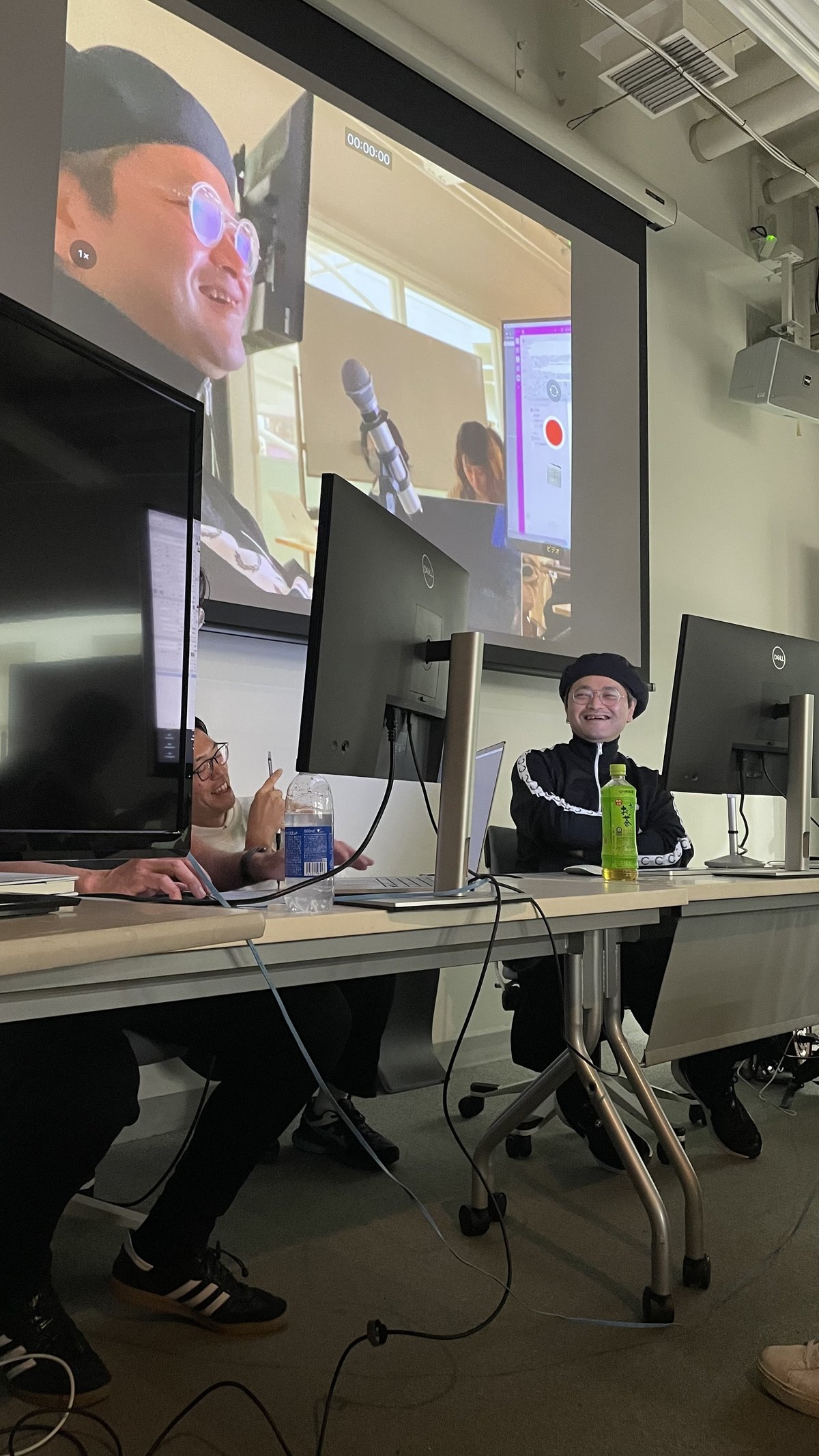

2024年11月14日、多摩美術大学芸術学科で、装丁をテーマにした特別授業が開講された。本学科で非常勤講師を務めている装丁家の長田年伸氏が、装丁家の川名潤氏と水戸部功氏をゲスト講師として迎え、両名に当日手渡した学生執筆による文章作品を、その場の90分間で装丁してもらい、できあがったデザインを互いに検証するという濃密な内容だった。作業の様子は教室前方のスクリーンにライブ投影され、講義に参加した学生たちは、ふたりの仕事を食い入るように見つめていた。

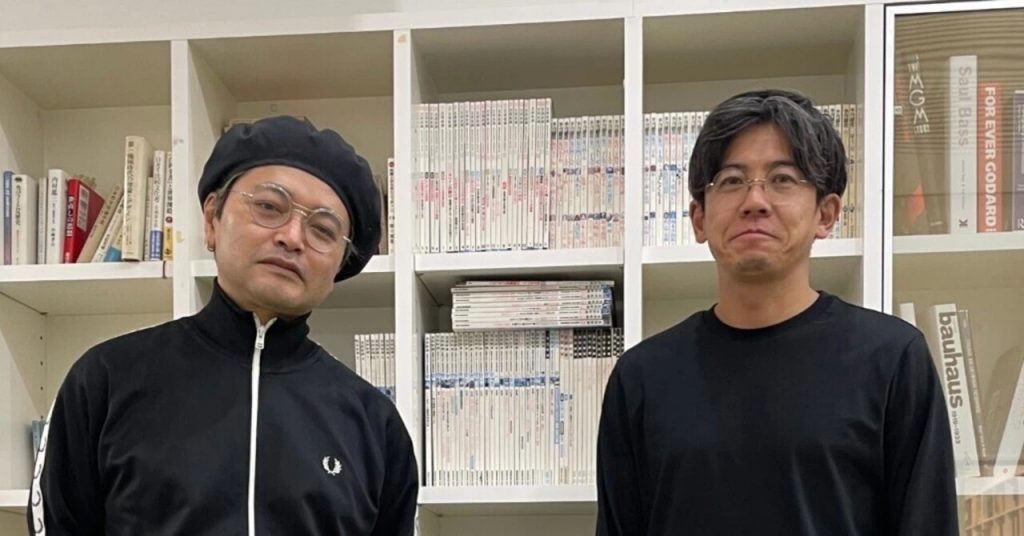

川名潤氏と水戸部功氏は、ともに多摩美術大学出身の装丁家だ。現在の装丁シーンを牽引するデザイナーとして活躍している。講師の長田年伸氏とは、2021年に刊行された『現代日本のブックデザイン史 1996-2020』(誠文堂新光社)を共同で編集・制作した関係を持つ。

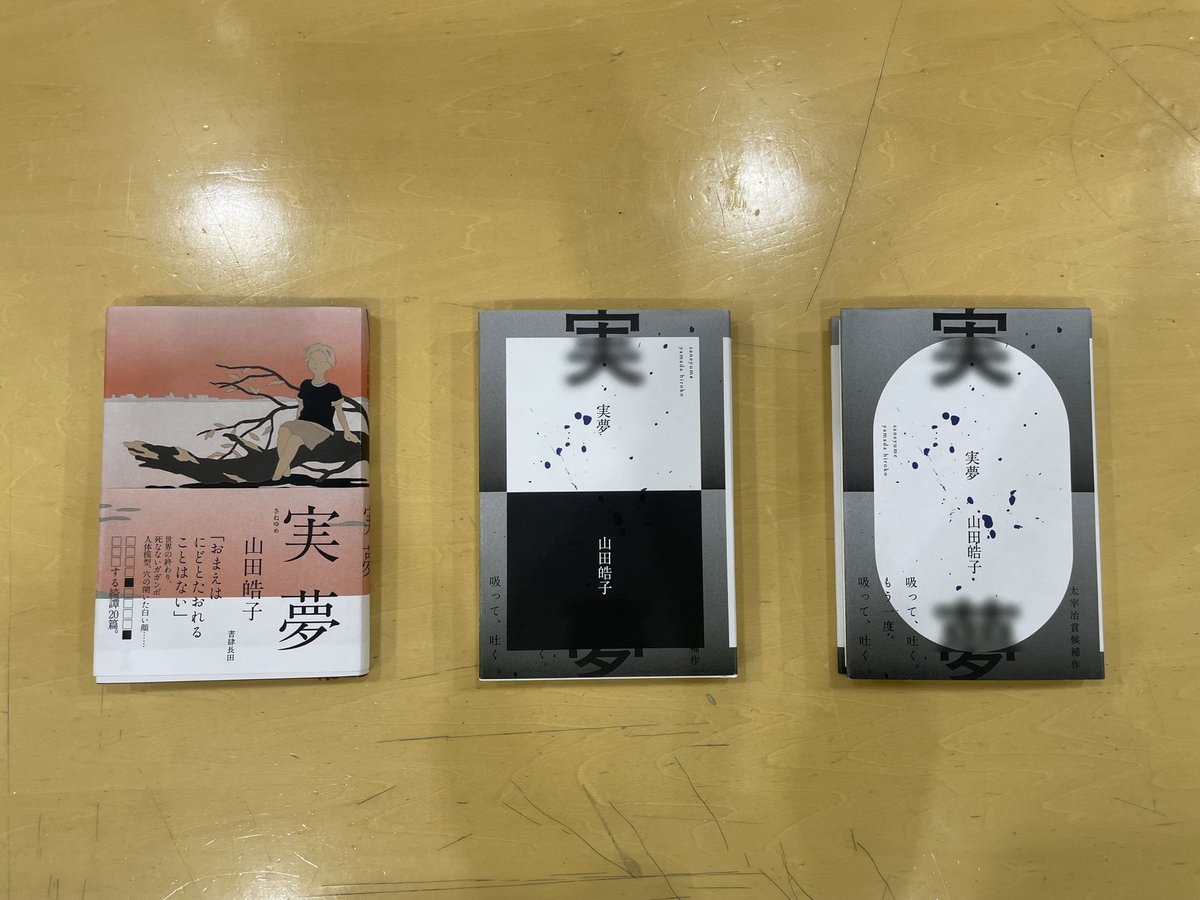

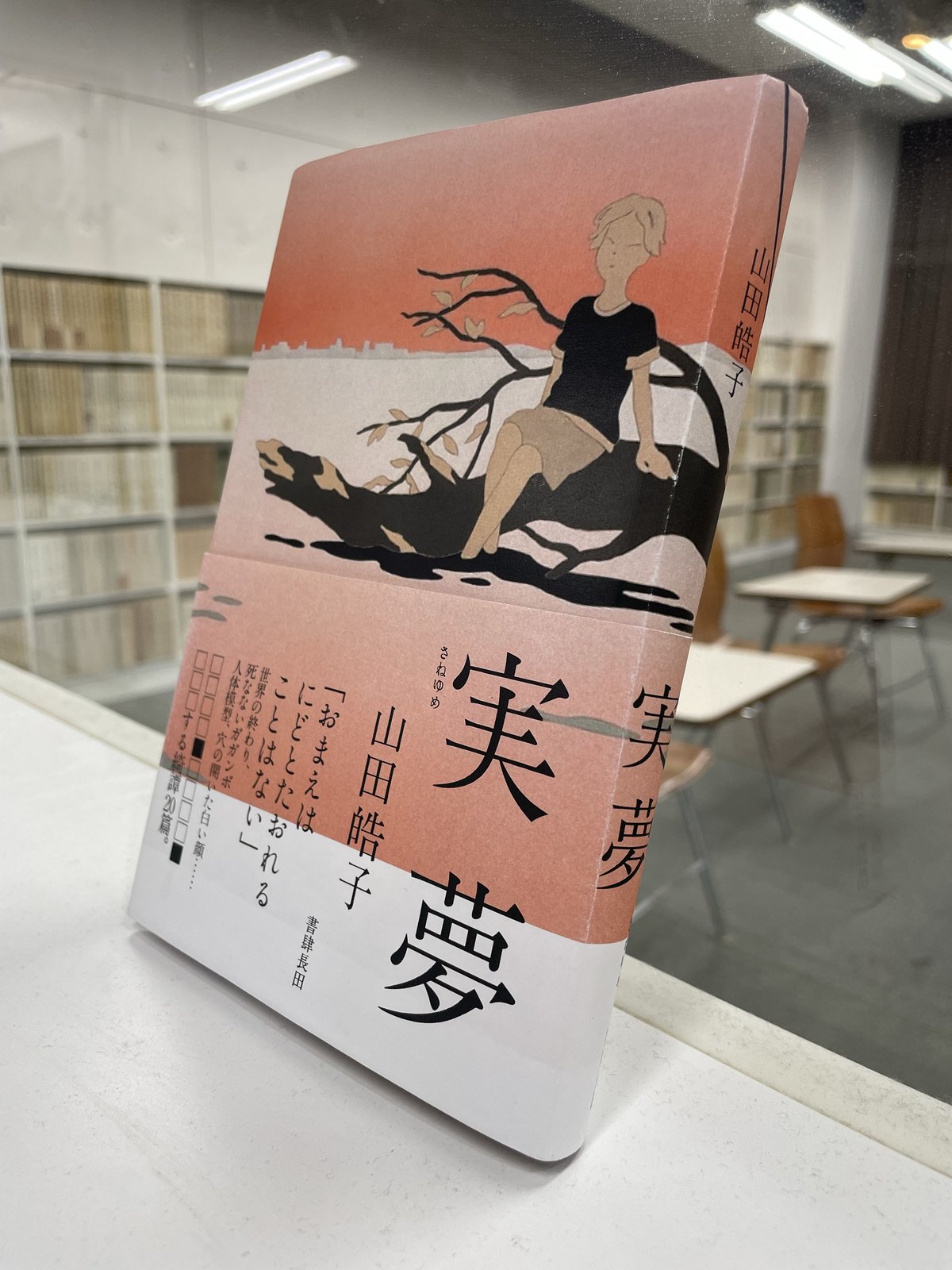

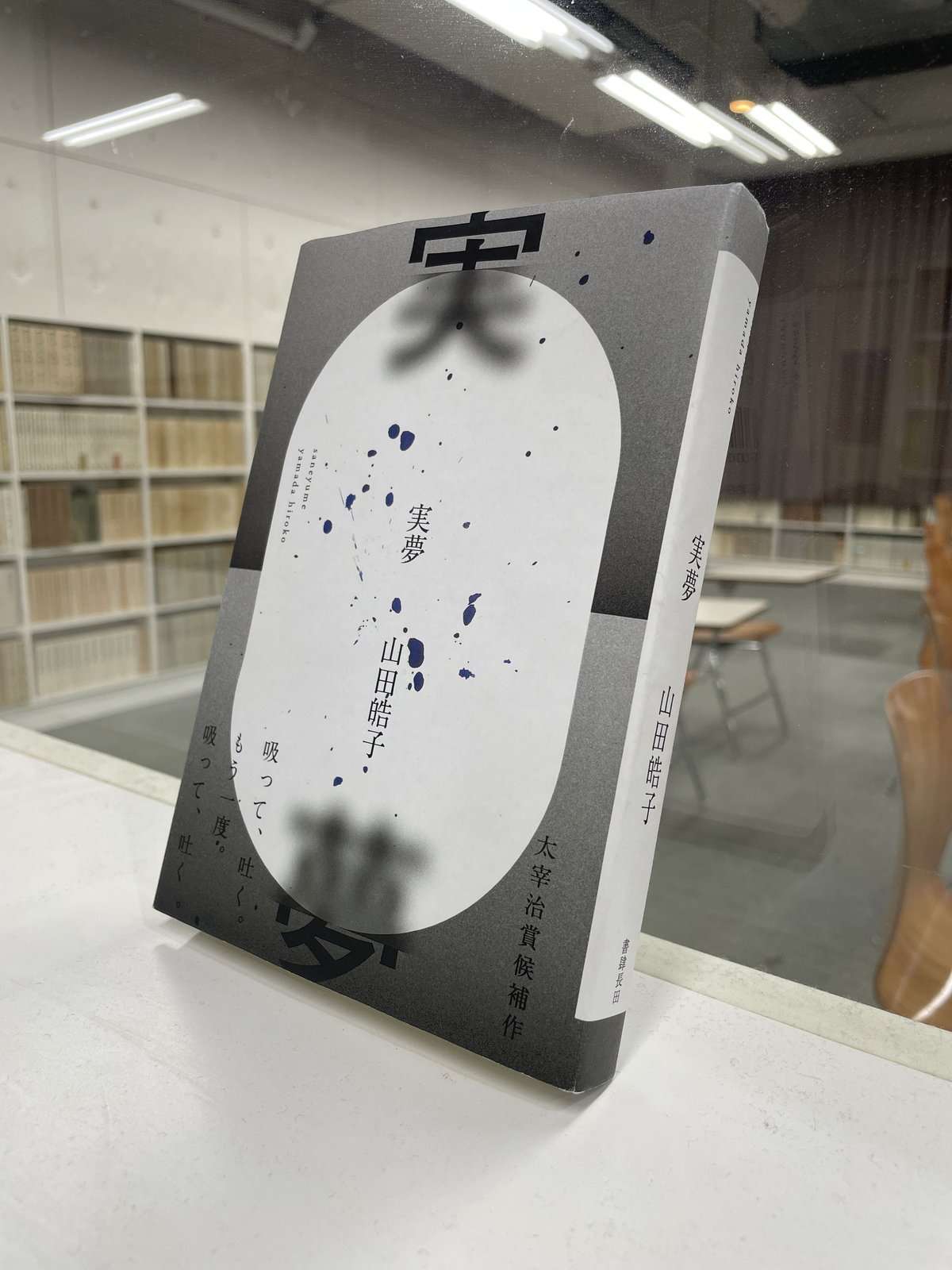

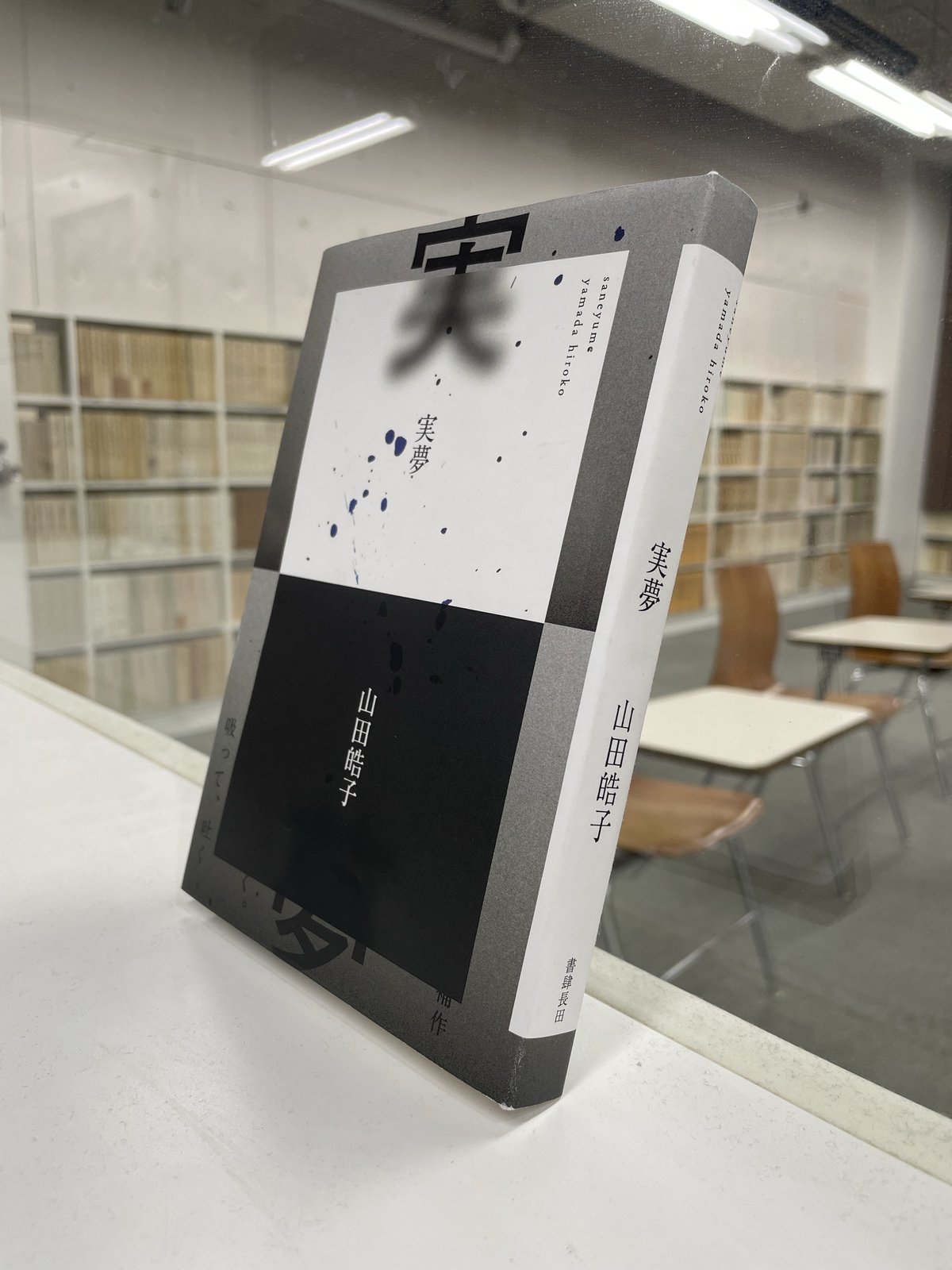

今回の作品タイトルは『実夢』(著者は芸術学科2年生の山田皓子)。小説のようで小説でないような、まさに「実」と「夢」が曖昧に混ざった短編集だった。2人の装丁家は原稿を読みながら、本文から印象的なテキストやモチーフを抽出していく。

途中で川名氏は作者の山田に「普段読んでいる作家は誰か」等いくつかの質問を投げかけ、その答えに応じるかのように装丁を進めて行く。逆に山田からインタビューの意図について聞かれた川名氏は、「普段書籍のデザインをする時は、読者層のことを考える。今回はその指定がなかったので、まず制作した文章の背景となる舞台装置のようなものを浮かび上がらせる必要があった」と答えた。

一方、水戸部氏は頻繁に教室を出入りし、忙しそうにしていた。その手には、特殊な造形を試みた『実夢』の文字が印刷された紙を携えていた。表紙で使う文字の試し刷りだろうか。

学生たちが食い入るように観察する中で慌ただしい前半を終え、2人ともにわずか90分でそれぞれの装丁ができたのは、見事というほかはない。休憩を挟んで後半の90分に入ると、完成したデザインを検討する時間が始まった。イラストレーションを大きく使った川名氏の装丁と、イラストなしでタイトルの文字を大きく使った水戸部氏の装丁は対照的に見える。しかし、2人が着目していたポイントは一致していた。いずれも「夢と現」についてだったのだ。

色鮮やかで目をひくイラストレーションを主体とした書籍として完成させた川名氏は、「装丁は書物のスタイリングである」という。自分が表現者であるとは考えず、外見と中身が違うと思わせないために、時には下手に、時には表現者のように、〝演じている〟のだ。

一方、具象を用いず白と黒を基調に表現した水戸部氏の装丁には、「これは水戸部功の作品だ」と一目見て分かる作家性が表に出ている。「装丁家としてキャスティングされた以上、本文と拮抗するデザインかどうかは編集者が考えてくれているはず」と話す。

第一線で活躍する2人の装丁家の本とデザインへの向き合い方がまるで違っていたのは、実に興味深いことだった。おそらく装丁にはさらに多様な取り組み方があるに違いない。

長田年伸(ながた・としのぶ)

1980年東京都生まれ。デザイナー/編集者。春風社編集部を経て、朗文堂新宿私塾でタイポグラフィを学ぶ。2011年からフリーランス。

川名潤(かわな・じゅん)

1976年千葉県生まれ。デザイナー。プリグラフィックスを経て2017年川名潤装丁事務所設立。多数の書籍装丁、雑誌のエディトリアル・デザインを手がける。

水戸部功(みとべ・いさお)

1979年生まれ。デザイナー。2002年多摩美術大学卒業。大学在学中より装丁の仕事を始め、現在に至る。2011年、第42回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。

取材・文・撮影・レイアウト=三宅菜月

※本記事は、フィールドワーク設計ゼミ発行のWEBマガジン「タマガ」から転載したものです。